当我们谈论“有道翻译什么时候出的”,我们不仅仅是在询问一个日期。我们是在探寻一个深刻改变了亿万中国用户语言习惯的工具是如何诞生的。通过分析网络上关于有道翻译起源的主流信息,我们发现,大多数内容仅停留在提供一个时间点(2007年12月)。然而,一个成功产品的背后,必然蕴含着时代背景、技术革新和战略眼光。有道将超越简单的日期问答,带你深入了解有道翻译的完整发展脉络,从它的诞生背景、关键里程碑到技术核心,全方位解读这款国民级翻译应用的前世今生。

文章目录

核心答案:有道翻译的准确诞生时间

对于追求快速答案的用户,我们首先明确核心信息:

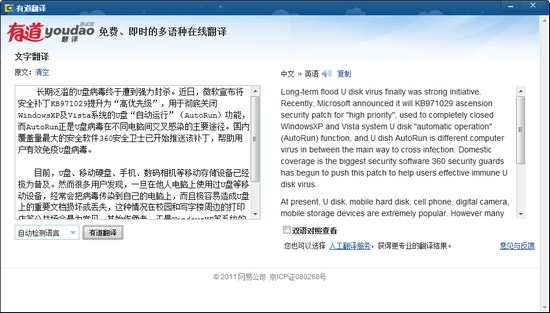

- 网页版首次亮相: 2007年12月。这是有道翻译作为一个在线服务首次与公众见面的时间。最初,它作为网易有道搜索的一个功能模块,提供免费的在线文本翻译服务。

- 桌面客户端发布: 2008年。为了满足用户更便捷、更深度使用的需求,网易推出了有道翻译的桌面版本,这标志着它从一个网页功能正式演变为一款独立软件产品。

这个时间点非常关键,它处于全球互联网从Web 1.0向Web 2.0过渡,以及Google翻译初步崭露头角的时代。有道翻译的出现,是中国本土互联网巨头在机器翻译领域的一次重要布局。

追本溯源:为什么是网易?有道翻译的诞生背景

要理解有道翻译的诞生,就必须了解其母公司——网易(NetEase)在当时的技术积累和战略意图。

技术驱动:源自“有道搜索”的基因

有道翻译并非凭空出现,它的技术基石是“有道搜索”。2006年,网易正式推出有道搜索,旨在挑战百度和谷歌。搜索引擎的核心技术,如自然语言处理(NLP)、数据抓取和海量数据处理能力,与机器翻译技术高度重合。因此,从搜索业务延伸到翻译服务,对网易来说是技术上的顺水推舟,也是资源复用的高效策略。

市场洞察:填补本土化翻译服务的市场空白

在2007年,虽然已有Google翻译等产品,但它们在中文语境的理解、中国用户使用习惯的贴合度上仍有提升空间。网易敏锐地洞察到,中国用户需要一款更懂中文、更接地气的翻译工具。这不仅是技术竞赛,更是对本土市场的深刻理解。

演进之路:从桌面到AI,有道翻译的关键发展节点

从2007年至今,有道翻译经历了一系列关键的迭代和进化,才成为我们今天熟悉的样子。

- 2008-2011年(移动化浪潮): 随着智能手机的兴起,有道迅速推出了适配iOS和Android平台的移动客户端。特别是其与《有道词典》的强强联合,通过“查词+翻译”的双引擎模式,迅速占领了大量学生和白领用户的手机屏幕。

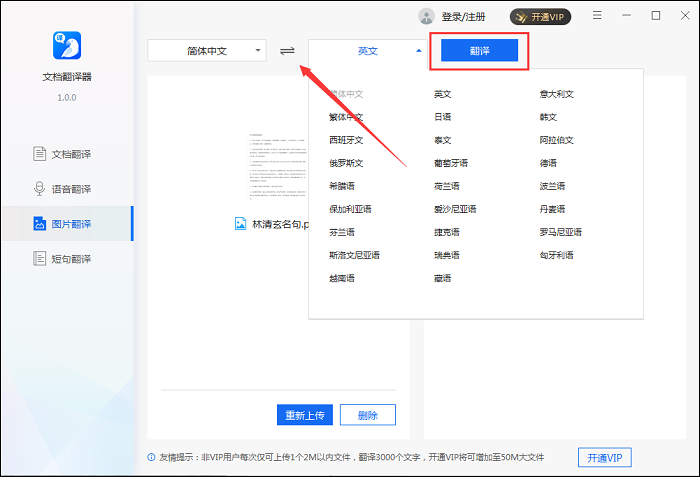

- 2012-2015年(功能深化): 这个阶段,有道翻译不再满足于文本翻译。陆续上线了文档翻译、网页翻译、拍照翻译等创新功能,极大地拓展了使用场景,从学习辅助工具向全能生活工作助手转变。

- 2016-至今(AI革命): 这是有道翻译实现技术飞跃的决定性时期。2017年,有道率先将自主研发的神经网络机器翻译(NMT)技术应用于产品中,替代了传统的统计机器翻译(SMT)。这使得翻译质量,尤其是长句和复杂句式的翻译流畅度、准确度,实现了质的飞跃。此后,AI同声传译、AR翻译等前沿功能也相继落地。

技术内核:有道翻译“翻得准”的秘密武器

用户选择一款翻译软件,最终看的还是“翻译质量”。有道翻译的核心竞争力在于其强大的技术内核。

从SMT到NMT的跨越

统计机器翻译(SMT)如同一个拼图高手,它将句子拆分成词组,然后根据统计概率进行重组。而神经网络机器翻译(NMT)则像一个真正理解语言的“大脑”,它将整个句子作为输入,通过复杂的神经网络模型理解上下文和语法结构,生成更自然、更符合人类语言逻辑的译文。有道对NMT技术的早期投入和深度优化,是其翻译质量领先的关键。

海量且高质量的语料库

机器翻译的质量高度依赖于“喂”给它的数据。网易凭借其新闻、邮件、游戏、教育等多元化的业务,积累了海量的中英文对照语料。这些高质量、多领域的“养料”,为训练出更精准的翻译模型提供了坚实的基础。

总结:有道翻译——不止是翻译工具,更是时代印记

回到最初的问题:“有道翻译一般什么时候出的?” 答案是2007年12月。但这背后,是一个中国互联网公司凭借技术自信和市场洞察,在一个关键领域成功卡位并持续领跑的故事。从一个简单的网页功能,到融合尖端AI技术的全平台应用,有道翻译的发展史,不仅是中国机器翻译技术的进化缩影,更是中国互联网二十年发展变迁的一个生动注脚。