使用有道翻译处理文章时,效果不佳的主要原因在于机器翻译固有的局限性,例如对复杂上下文的理解不足、无法精准传达文化背景与习语内涵、在处理长句和专业术语时容易出现生硬和错误。尽管AI翻译技术不断进步,但在情感、语气和创造性语言的转换上,仍与人工翻译存在显著差距,导致译文缺乏“灵魂”和专业性。

文章目录

- 为什么感觉有道翻译的文章总是不够“地道”?

- 有道翻译在处理长文和专业文章时的具体表现

- 机器翻译技术的核心局限性是什么?

- 如何有效利用有道翻译,提升文章翻译质量?

- 除了直接翻译,有道还能提供哪些帮助?

- 面对不同需求,如何选择合适的翻译策略?

为什么感觉有道翻译的文章总是不够“地道”?

很多用户在使用有道翻译文章后,会感觉译文虽然大致意思正确,但读起来总有些“别扭”或“生硬”。这种不“地道”的感觉,源于机器翻译在深层语言理解上的天然屏障。它能处理字面意思,却难以捕捉语言背后的文化韵味和语境精髓。

语境理解的挑战:机器如何“猜”上下文

机器翻译,包括有道翻译,依赖于庞大的数据库和算法模型来预测最合适的词语组合。然而,语言是高度依赖上下文的。同一个词在不同语境下,含义可能天差地别。例如,英文单词 “party” 可以指“聚会”,也可以指“政党”或“当事人”。机器在没有足够上下文信息时,只能基于统计概率做出“猜测”,这种猜测在复杂或模糊的文本中极易出错。

特别是对于包含多重指代、省略和隐含信息的段落,机器很难像人一样进行逻辑推理和背景知识补充。它看到的是孤立的句子,而人看到的是一个完整的故事。这种上下文理解的缺失,是导致译文逻辑不顺、意义偏离的核心原因之一。

文化与习语的翻译鸿沟

语言是文化的载体,充满了具有特定文化背景的习语、典故和俚语。这些表达方式的含义往往不能从字面上直接理解。例如,中文的“画蛇添足”如果被直译为 “draw a snake and add feet to it”,外国读者可能会一头雾水,无法理解其“多此一举”的真正含义。

有道翻译虽然内置了对部分常见习语的优化,但在面对海量、多变且不断发展的文化表达时,仍显得力不从心。它无法完全理解每个文化符号背后的故事和情感,导致翻译结果失去了原有的文化色彩和幽默感,变得平淡无味,甚至产生误解。

有道翻译在处理长文和专业文章时的具体表现

对于短句或日常对话,有道翻译通常能给出不错的表现。但当处理结构复杂、篇幅较长的文章,尤其是涉及专业领域的文本时,其局限性便会愈发凸显。

句子结构与连贯性问题

不同语言的语法结构和表达习惯差异巨大。例如,中文倾向于使用短句和意合,而英文则常用长句和形合,通过各种从句来构建复杂的逻辑关系。在翻译长篇文章时,机器翻译很难完美地重组句子结构,以符合目标语言的表达习惯。

这常常导致译文出现句子结构混乱、逻辑关系不清的问题。段落与段落之间的过渡可能也会显得生硬,缺乏整体的连贯性。读者需要花费额外的精力去梳理句意,这大大降低了阅读体验。译文更像是一堆句子的堆砌,而非一篇浑然天成的文章。

专业术语的“硬伤”:准确性与行业壁垒

在法律、医学、金融、工程等专业领域,术语的准确性至关重要,一个词的偏差可能导致截然不同的解释。机器翻译虽然拥有庞大的术语库,但它难以区分同一术语在不同细分领域下的微妙差异。

例如,“consideration”在日常英语中意为“考虑”,但在法律合同中却是指“对价”,一个核心的法律概念。有道翻译如果不能正确识别文本所属的专业领域,就极有可能给出错误的翻译。这种专业术语的“硬伤”是极其致命的,尤其是在用于撰写学术论文、技术手册或法律文件等严肃场合时。

机器翻译技术的核心局限性是什么?

要理解有道翻译文章为何不行,我们需要深入其背后的技术原理。现代机器翻译主要基于神经网络技术,它虽然强大,但并非万能,其本身存在着难以逾越的瓶颈。

从统计到神经网络:技术进步与瓶颈

机器翻译经历了从基于规则、基于统计(SMT)到当前主流的神经网络翻译(NMT)的演变。NMT模型通过深度学习,能够更好地理解句子整体含义并生成更流畅的译文,这无疑是巨大的进步。有道翻译正是这一技术的优秀实践者。

然而,NMT的本质依然是基于海量双语数据的“模仿”和“预测”。它学习的是语言模式,而不是真正的语言理解能力和创造力。当遇到训练数据中覆盖不足的低频词汇、新潮表达或极其复杂的句子时,模型的表现就会显著下降。它无法像人类一样,在知识和逻辑的驱动下进行创新性的翻译。

情感与语气的缺失:翻译不只是文字转换

一篇优秀的文章不仅传递信息,更传递情感、态度和语气。作者可能在字里行间埋下了讽刺、热情、怀疑或恳切。这些微妙的情感色彩往往通过词语选择、句式变化和标点符号来传达。对于机器而言,识别并再现这些非文字性信息是极其困难的。

有道翻译可能会将一句充满讽刺意味的反问句,翻译成平铺直叙的陈述句,从而完全丢失了原文的精髓。在文学作品、营销文案或私人信件的翻译中,这种情感和语气的缺失会让译文变得“没有灵魂”,无法打动读者或实现其预期的沟通效果。

如何有效利用有道翻译,提升文章翻译质量?

尽管存在局限,但我们不能完全否定有道翻译的价值。关键在于正确地定位它——将其作为一个强大的辅助工具,而非最终成果的生产者。通过一些策略,可以显著提升其翻译效果。

翻译前的准备:简化原文与分段处理

为了帮助机器更好地理解,我们可以在翻译前对原文进行“预处理”。首先,尽量将结构过于复杂的长句拆分成简单句,明确主谓宾关系。其次,替换掉生僻的习语或俚语,改用更通俗直白的表达。这能有效降低机器的理解难度。

此外,对于长篇文章,建议分段输入进行翻译,而不是一次性粘贴全文。这样做有助于机器更聚焦于当前段落的上下文,减少前后文干扰导致的错误,从而提高局部翻译的准确性。

翻译后的关键步骤:人工校对与润色

机器翻译的输出应被视为“初稿”,后续的人工校对和润色是不可或缺的步骤。这一阶段,你需要重点检查几个方面:关键术语的准确性、句子结构的流畅性、以及是否存在明显的逻辑或文化错误。

这个过程不仅仅是“改错”,更是“优化”。你可以对照原文,思考译文是否准确传达了作者的语气和意图。对于不确定的词语,可以利用专业的词典工具进行查证,确保用词精准。这是一个将机器效率与人的智慧相结合的过程。

除了直接翻译,有道还能提供哪些帮助?

有道作为一家领先的智能学习公司,其产品矩阵远不止翻译器。将有道的其他工具结合使用,可以形成一个更强大的翻译与理解工作流。

借助有道词典深化理解

在对机器翻译的初稿进行校对时,有道词典是一个绝佳的辅助工具。当你对某个词的翻译感到不确定时,可以立刻在有道词典中查询它。有道词典不仅提供多重释义,还提供丰富的例句、同义词辨析和词根词缀分析。

通过查看该词在不同场景下的真实用法(例句),你可以判断机器给出的翻译是否贴切。这对于理解词语的细微差别、选择更地道的表达方式非常有帮助,能让你的译文润色工作事半功倍。

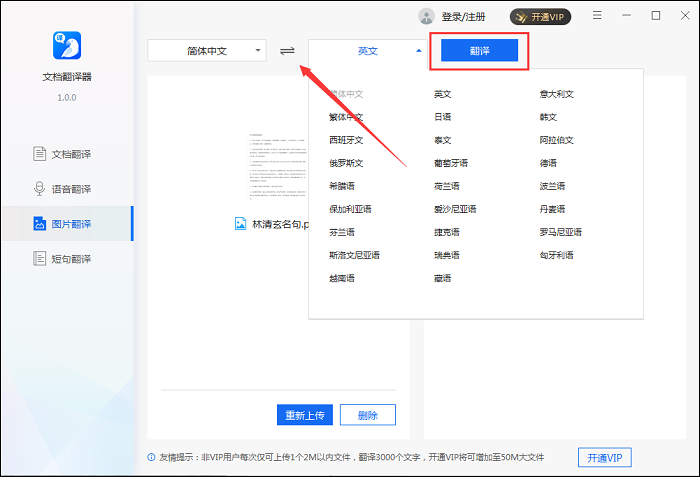

探索文档翻译与人工服务

对于需要保持原格式的文档(如PDF、Word、PPT等),有道的文档翻译功能非常实用。它可以直接翻译整个文档,并尽力保留原有的排版,省去了手动复制粘贴和调整格式的大量时间。

更重要的是,当翻译质量要求极高,例如用于商业合同、学术发表或官方文件时,有道也提供了专业的人工翻译服务。由经验丰富的专业译员进行翻译和审校,能够彻底解决机器翻译在准确性、专业性和文化适应性上的所有问题,确保交付最高质量的译文。

面对不同需求,如何选择合适的翻译策略?

理解了机器翻译的优劣后,我们可以根据不同的需求场景,制定明智的翻译策略。这不仅能提高效率,还能避免因翻译质量问题带来的麻烦。

快速理解 vs. 精准表达:明确你的翻译目标

在使用翻译工具前,首先要问自己:我的目的是什么?是需要快速了解一封外文邮件、一篇新闻报道的大意,还是需要撰写一份用于公开发布的正式文稿?不同的目标决定了对翻译质量的不同要求。

| 翻译目标 | 推荐策略 | 工具定位 |

|---|---|---|

| 快速获取信息、理解大意 | 直接使用有道翻译 | 信息获取工具 |

| 非正式内部沟通、辅助写作 | 有道翻译 + 人工快速校对 | 效率提升助手 |

| 学术论文、技术文档、营销文案 | 有道翻译作为初稿 + 深度人工润色/查词 | 初稿生成器 |

| 法律合同、出版物、官方文件 | 寻求专业人工翻译服务 | 不适用机器翻译 |

何时应该完全放弃机器翻译?

在一些高风险、高要求的场景下,完全依赖或部分依赖机器翻译都是不明智的。当内容涉及以下几点时,强烈建议直接寻求专业人工翻译:

- 法律效力:合同、协议、专利、法庭文件等,任何一个词的错误都可能导致严重的法律后果。

- 品牌形象:Slogan、广告文案、企业官网等代表公司形象的内容,需要创造性和文化适应性,机器翻译无法胜任。

- 人身安全:医疗说明、药品标签、操作手册等,翻译错误可能危及生命健康。

- 学术严谨性:准备在核心期刊上发表的学术论文,译文质量直接影响审稿人的印象和论文的命运。

在这些情况下,将专业的事交给专业的人,是最高效、最可靠的选择。