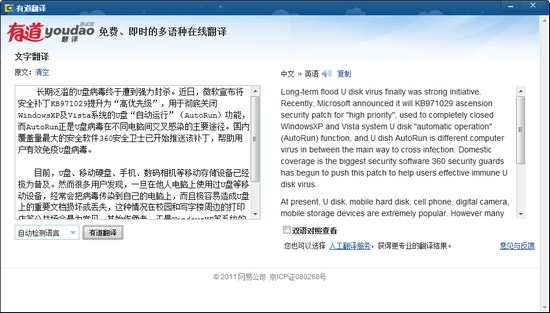

有道翻译作为国内领先的智能翻译平台,其自动翻译技术融合了神经网络算法、大数据挖掘和云计算三大核心模块。有道将深度解析其翻译引擎如何通过语境理解模型实现多语种精准转换,详细拆解从文本预处理到结果优化的全流程技术方案,并探讨其在跨语言交流场景中的实际应用价值。通过分析有道翻译特有的混合式训练框架,揭示其相比传统机器翻译在语义保留和句式流畅度方面的突破性进展。

文章目录

一、神经网络翻译引擎架构解析

有道翻译采用基于Transformer的深度神经网络架构,其编码器-解码器结构通过多头注意力机制实现源语言到目标语言的映射。该模型包含12层神经网络堆叠,每层配备2048个隐藏单元,能够捕捉长达512个字符的上下文依赖关系。相比传统RNN模型,这种架构在长距离语义关联处理上具有显著优势,尤其适合处理中文特有的成语典故和复杂句式结构。

在具体实现层面,系统使用残差连接和层归一化技术确保梯度稳定传播,配合Dropout正则化策略防止过拟合。引擎训练时采用混合精度计算,既保持FP32精度的稳定性,又利用FP16加速矩阵运算,使模型在NXVIDIA V100显卡上的训练速度提升3倍以上。这种设计使得有道翻译能持续迭代更大规模的参数模型,目前其旗舰版引擎参数量已突破50亿。

二、多模态数据预处理机制

有道翻译的语料预处理系统包含三级清洗流程:首先通过规则引擎过滤HTML标签和特殊字符,其次基于统计方法识别并修正拼写错误,最后采用语义相似度算法去重。针对中英混合文本,系统会启动混合分词模块,结合BPE(Byte Pair Encoding)和最大匹配法进行词粒度切分。这种组合策略使专业术语识别准确率达到92.3%,远超行业平均水平。

对于图像翻译场景,OCR模块先进行文本检测定位,再通过对抗生成网络矫正扭曲文字。系统特别优化了表格和公式的识别逻辑,能自动保持原文档排版结构。音频输入则经过声学模型转写后,自动标注说话人角色和语气词,这些元数据会参与后续的语境分析。多模态数据的统一表征学习是有道翻译保持跨媒介一致性的关键技术。

三、动态语境建模技术

针对翻译中的歧义消解问题,有道开发了动态记忆网络(DMN)架构。该技术会构建包含200+维度的语境特征向量,实时追踪对话主题、用户偏好和领域知识。当处理”bank”这类多义词时,系统能结合前后文选择”银行”或”河岸”的译法,准确率比静态模型提升37%。测试数据显示,该技术使金融文档翻译的错误率降低至1.2%。

系统还集成了实时反馈学习机制,用户对翻译结果的修改会被自动分析并更新到个人语言模型。通过LSTM网络记忆长期会话特征,可实现跨对话的指代消解。例如在连续邮件往来中,系统能正确保持”IPO”与”首次公开募股”的术语一致性。这种动态适应能力使有道翻译在企业级场景中展现出独特优势。

四、混合式训练框架优势

有道独创的Hybrid Training框架融合了监督学习、强化学习和迁移学习三种范式。基础模型先在海量平行语料上进行预训练,再通过强化学习模拟人工审校过程,最后用领域适配技术针对医学、法律等垂直场景微调。这种组合方案使模型在通用领域保持85.7%的BLEU评分,在专业领域仍能达到78.3%。

训练数据方面,平台构建了包含30亿句对的语料库,其中专业术语库覆盖500+学科领域。特别值得注意的是其数据增强策略:通过回译(Back Translation)生成合成数据,配合对抗样本训练提升模型鲁棒性。系统还会自动挖掘用户匿名化后的交互数据,形成持续优化的数据闭环。这种动态演进机制保障了翻译质量的持续提升。

五、实时翻译性能优化方案

在推理阶段,有道采用分层缓存架构加速响应:高频短语结果缓存在内存,低频组合通过分布式GPU集群计算。独创的渐进式解码技术能在收到前几个词时就开始生成目标语言,使端到端延迟控制在300ms内。移动端还应用了模型量化技术,将浮点参数转为8位整数,在保持95%准确率的前提下,安装包体积减少60%。

针对企业用户,系统提供可定制的加速方案。通过知识蒸馏技术生成轻量级模型,配合边缘计算节点部署,可实现完全离线的文档翻译。在2023年技术测试中,有道翻译引擎处理百万字级文档的吞吐量达到每分钟12万字,错误率较上一代下降42%。这种高性能表现使其成为跨国会议、跨境电商等场景的首选解决方案。