有道翻译的核心原理是神经网络机器翻译 (NMT)。它模拟人脑学习方式,通过深度学习模型理解全文语境,生成更准确、流畅且符合语法的译文。

目录

揭秘有道翻译的核心:神经网络机器翻譯 (NMT)

当我们问“有道翻译的原理是什么”时,答案直指其当前采用的核心技术——神经网络机器翻译 (Neural Machine Translation, NMT)。这是一种基于深度学习的翻译模型,也是目前机器翻译领域最前沿、效果最优的技术。与早期的方法不同,NMT不再将句子拆分成零散的词语或短语进行独立翻译,而是将整个源语言句子视为一个整体进行理解和编码,然后再生成目标语言的完整句子。

这种方法的革命性在于,它让机器能够像人类一样,通盘考虑句子的整体语义、语法结构和上下文关联。有道自研的神经网络翻译引擎(YNMT)正是这一技术的杰出代表,通过海量的双语数据训练,模型能够学习到语言之间复杂的映射关系,从而产出远比传统方法更加流畅、准确的译文。这使得翻译结果不再是生硬的词语堆砌,而是真正意义上“信、达、雅”的语言转换。

机器翻译的演进之路:从规则到神经网络

为了更好地理解NMT的先进性,我们需要回顾机器翻译技术的发展历程。它大致经历了三个主要阶段,每个阶段的原理和效果都有着天壤之别。

| 翻译技术阶段 | 核心原理 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 基于规则的机器翻译 (RBMT) | 依赖语言学家编写的大量翻译规则和双语词典。 | 特定领域译文准确、可预测。 | 规则库构建成本高,无法覆盖所有语言现象,译文生硬。 |

| 统计机器翻译 (SMT) | 从大规模双语语料库中学习词语和短语的翻译概率。 | 比RBMT更流畅,能自动学习,无需手动编写规则。 | 翻译质量严重依赖语料库,长句和复杂句式处理效果差。 |

| 神经网络机器翻译 (NMT) | 使用端到端的深度神经网络模型,整体理解和生成句子。 | 译文流畅、自然,能处理长句,上下文理解能力强。 | 计算量大,对硬件要求高,训练时间长。 |

统计机器翻译 (SMT) 的时代局限

在NMT出现之前,统计机器翻译(SMT)曾是主流技术。它的工作方式更像是在玩“拼图游戏”。SMT将源句子分割成许多小的片段(词或短语),然后在庞大的数据库中为每个片段找到最有可能的翻译,最后再将这些翻译片段拼接起来。虽然这种方法在当时取得了巨大进步,但其“碎片化”的本质导致了两个难以克服的问题:一是译文的流畅性差,句子常常显得支离破碎;二是无法很好地处理长距离的词语依赖关系,导致复杂的长句翻译质量低下。这正是NMT技术需要解决的核心痛点。

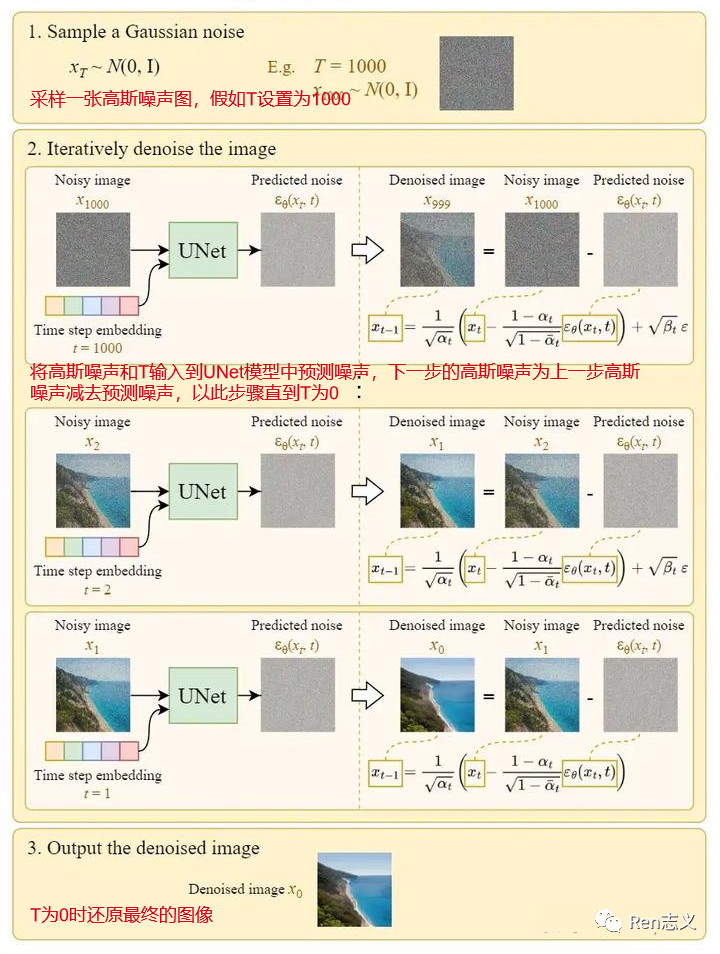

YNMT如何工作?拆解有道翻译的技术步骤

有道翻译的YNMT模型,其内部工作机制可以简化为三个关键步骤:编码、注意力分配和解码。这个流程精妙地模拟了人类在进行翻译时的思维过程:先完整阅读并理解原文,然后聚焦关键信息,最后用另一种语言重新组织和表达出来。

第一步:编码器 (Encoder) – 深度理解原文

当用户输入一段待翻译的文本时,编码器首先开始工作。它的任务是将人类可读的文字序列(例如,一个中文句子)转换成计算机能够理解的、蕴含丰富语义信息的数学表达——即高维向量。这个过程并非简单的“查字典”,编码器通过其复杂的神经网络结构(如循环神经网络RNN或更先进的Transformer架构),逐词读取句子,同时捕捉词与词之间的语法和语义关系。完成编码后,整个句子的精华信息被压缩成一个或一组上下文向量,这可以被看作是机器对原文的“深度理解”。

第二步:注意力机制 (Attention Mechanism) – 动态抓住重点

注意力机制是NMT区别于SMT、实现翻译质量飞跃的关键所在。在生成译文的每一步,解码器都需要决定应该“关注”原文的哪个部分。例如,在翻译“我昨天在书店买了一本关于人工智能的书”这句话时,当生成译文中的“book”时,注意力机制会让模型重点关注原文中的“书”;而在生成“yesterday”时,则会聚焦于“昨天”。这种动态的、有选择性的关注能力,使得模型能够精准地处理词序差异巨大的语言对(如中文和英文),并确保译文不会遗漏或错误地重复信息。它赋予了机器“专注”的能力。

第三步:解码器 (Decoder) – 生成高质量译文

解码器是翻译流程的最后一环。它接收编码器生成的上下文向量,并在注意力机制的指引下,逐词生成目标语言的句子。每生成一个词,解码器都会将其作为下一步生成的参考,同时再次参考原文的上下文信息。这个过程循环往复,直到生成完整的句子。由于整个过程是基于对全文的理解,并且动态关注重点,所以解码器生成的译文在语法、逻辑和流畅度上都表现得非常出色,更接近人类译员的水平。

为什么有道翻译的译文更流畅自然?

用户普遍感觉有道翻译的结果比以往的翻译工具更加通顺,这主要归功于NMT模型的两大优势。其一,是端到端的整体建模能力。NMT将整个翻译过程置于一个庞大而统一的神经网络中进行优化,目标是最大化整个译文的流畅度和准确性,而非单个词语的翻译正确率。这从根本上避免了SMT那种“拼凑感”。

其二,是高质量、大规模的训练数据。有道作为国内领先的智能学习公司,积累了海量的、经过精心清洗和对齐的双语平行语料库。这些数据如同“教科书”,让YNMT模型在训练过程中见识了亿万级别的真实语言用法,学习到了从日常对话到专业文献的各种表达方式。丰富的“阅历”使得模型在面对多样化的翻译需求时,能够生成更地道、更符合语境的译文。

不仅仅是文本:有道翻译的多模态技术整合

现代翻译需求早已超越了纯文本的范畴。有道翻译的强大之处,还在于它将核心的NMT技术与OCR、ASR等其他AI技术深度融合,形成了覆盖多种场景的“多模态”翻译能力。这使得有道的产品,如有道词典笔、有道翻译官App等,能够应对更加复杂的现实世界应用。

OCR文字识别:拍照翻译的“眼睛”

拍照翻译功能的背后,是光学字符识别 (Optical Character Recognition, OCR) 技术。当用户拍摄菜单、路牌或文档时,OCR技术首先负责从图像中精准地检测和识别出文字区域,并将其转换为可编辑的文本字符串。这个过程相当于为翻译引擎安装了一双“眼睛”。随后,识别出的文本被送入YNMT引擎进行翻译,最终将译文呈现在用户面前。这项技术正是*有道词典笔*等智能硬件实现“指尖查词”和拍照翻译的关键,极大地便利了阅读外文文献和海外旅行等场景。

ASR语音识别:同声传译的“耳朵”

对于语音翻译和同声传译功能,自动语音识别 (Automatic Speech Recognition, ASR) 技术扮演了“耳朵”的角色。ASR模型负责将捕捉到的用户语音流实时转换成文字。这个过程需要克服口音、语速、背景噪音等多种挑战。一旦语音被成功转写为文本,接力棒便交给了YNMT引擎进行快速翻译。最后,翻译出的文本可以通过语音合成(TTS)技术以目标语言的语音播放出来。这一系列技术的无缝衔接,构成了有道同声传译、对话翻译等强大功能的基石。

有道翻译技术的未来展望

机器翻译技术仍在飞速发展。对于有道翻译而言,未来的方向将更加聚焦于提升翻译的智能化和个性化水平。随着大型语言模型(LLM)的兴起,未来的翻译引擎将具备更强大的常识推理和深层语境理解能力,能够处理更复杂的文化、俚语和双关语等翻译难题。此外,结合用户偏好和历史使用数据,提供个性化的翻译风格选择,也将成为重要的发展方向。通过持续的技术创新,有道翻译致力于让机器翻译的质量无限逼近甚至在特定领域超越人类专业译员,打破语言障碍,连接世界沟通的桥梁。